Plusieurs facteurs fragilisent les fondements de la notion d’État de droit, notion qui est intimement liée à celle de démocratie. Nous pouvons citer parmi d’autres la crise de confiance envers les dirigeants, l’influence des réseaux sociaux, les crises d’identité, le désengagement de l’État social, les inégalités croissantes, les restrictions de libertés individuelles au prétexte de l’équilibre sécurité/liberté, l’impact de l’intelligence artificielle… Chacun de ces éléments est l’occasion de remettre en cause l’État de droit et fait planer des menaces sur la démocratie.

Démocratie

Le mot vient du grec ancien, démos le peuple et kratos le pouvoir. C’est un régime politique où le gouvernement est assumé par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir peut s’exercer directement ou par l’intermédiaire de représentants élus. Le terme désigne aujourd’hui tout système politique dans lequel le peuple est souverain. Il existe différents régimes qui se revendiquent de la démocratie et différentes conceptions de l’exercice de la souveraineté populaire. La démocratie repose sur deux piliers : un contrat social et la séparation des pouvoirs.

Le contrat social est l’accord implicite passé entre l’ensemble des citoyens et ceux qui exercent le pouvoir au sommet de l’État. Les citoyens consentent à céder une part de leur liberté en acceptant de se soumettre aux règles adoptées par leurs représentants régulièrement désignés. En contrepartie ces représentants s’engagent à exercer ce pouvoir dans l’intérêt de la société et dans le respect de règles qui définissent leurs compétences.

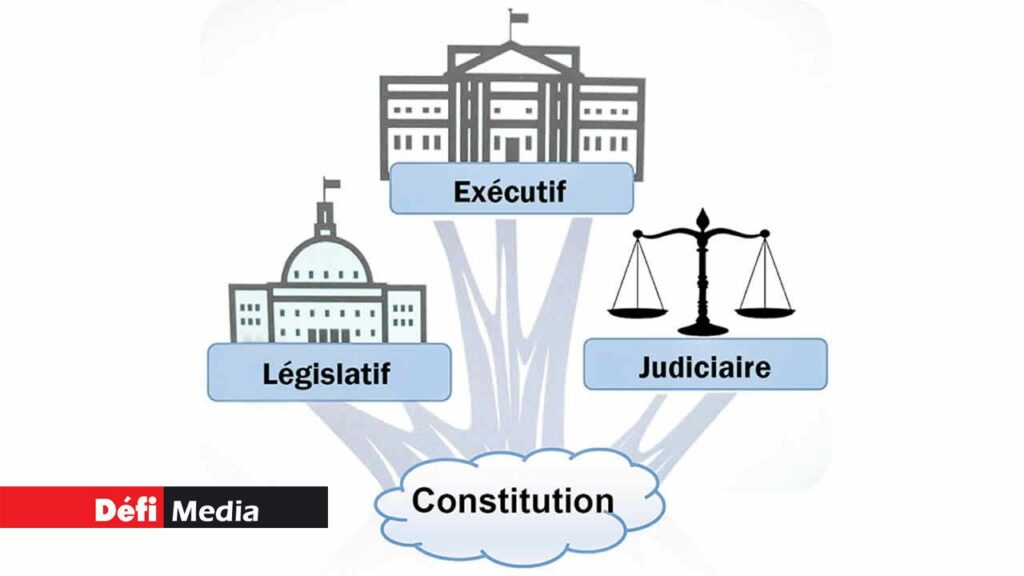

L’autre condition de la démocratie est la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le législatif élabore les lois, l’exécutif est responsable de leur mise en œuvre, et le judiciaire en assure la bonne application. Chacun des trois pouvoirs doit être indépendant sans qu’aucun ne prédomine. Toute atteinte à la séparation et à l’équilibre des pouvoirs est une atteinte à la démocratie.

Le dénominateur commun des démocraties est l’existence d’institutions et de lois qui visent à protéger la population des dérives tyranniques ou dictatoriales que peut exercer une personne ou un groupe quelconque, y compris la majorité. Toute démocratie doit disposer de lois permettant aux citoyens de changer de gouvernement ou de projets politiques légalement, c’est-à-dire sans avoir besoin de recourir à la violence et en respectant les procédures définies par les lois.

L’État de droit

Comme dit Patrice SPINOSI, en introduction de son livre « Menace sur l’État de droit » publié en 2025 chez Allary Editions, l’État de droit n’est pas facile à définir. C’est un principe fondamental dans les systèmes démocratiques qui repose sur plusieurs éléments clés :

- La primauté du droit : personne, y compris les gouvernants, n’est au-dessus de la loi.

- La hiérarchie des lois : une norme inférieure doit toujours être conforme à celle qui lui est supérieure. Par exemple en France, un arrêté pris par un ministre ne peut contredire un décret pris par le Premier ministre, qui lui-même doit respecter la loi votée par le Parlement, laquelle ne saurait être en contradiction avec la Constitution.

- La séparation des pouvoirs pour éviter une trop grande concentration du pouvoir.

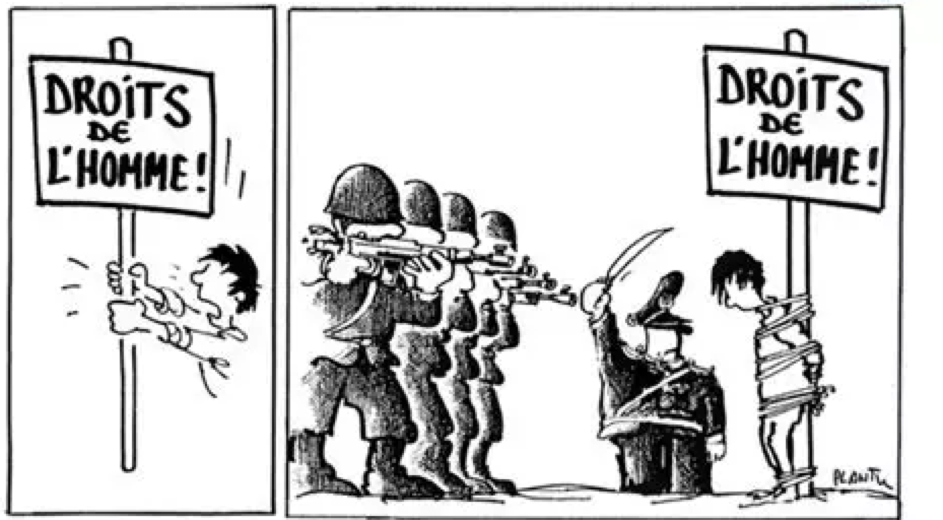

- La protection des droits fondamentaux : les droits et libertés des individus sont protégés par la loi, et toute violation de ces droits peut être contestée devant les tribunaux.

- L’accès à la justice : tout individu doit avoir accès à un système judiciaire indépendant pour faire valoir ses droits.

- Transparence et responsabilité : les gouvernants et les institutions doivent rendre des comptes pour leurs actions.

- L’égalité devant la loi : tous les individus sont égaux devant la loi sans discrimination fondée sur l’origine, le sexe, la religion ou toute autre caractéristique.

L’action de l’État est soumise aux règles de droit et l’État lui-même est soumis à l’autorité des juges. Dans cet équilibre démocratique le juge est le garant institutionnel de l’État de droit qui protège d’éventuelles dérives d’instrumentalisation d’une majorité ponctuelle et veille au respect des valeurs fondamentales constituant le socle de la démocratie. L’État de droit restreint la puissance de l’État et garantit le respect des intérêts du corps social.

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Cette idée qu’il y a non seulement des droits qu’on proclame mais qu’il faut des dispositifs pour les garantir est fondamentale, elle remonte à la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Après la seconde guerre mondiale, tirant les leçons de la montée du fascisme au XXème siècle, s’est développé en occident une culture démocratique qui a été construite sur l’idée que les gouvernants devaient respecter des valeurs et des principes supérieurs aux particularités nationales. Ces dernières années l’État de droit est devenu une cible dans un grand nombre de démocratie y compris en Europe.

Les attaques contre l’État de droit

Les critiques se sont multipliées chaque fois qu’intervient une décision de justice sensible en matière pénale, de droit des étrangers, de politique environnementale et même jusqu’à la régulation des fréquences de télévision. L’État de droit est une contrainte pour les policiers et certains magistrats confrontés au narcotrafic ou au terrorisme qui réclament des outils plus efficaces, pour des politiques qui veulent expulser des migrants plus facilement, pour des mouvements qui souhaitent réduire les protections des minorités … Les règles de l’État de droit sont perçues comme des obstacles placés devant la puissance publique et son efficacité immédiate.

Quand on commence à toucher aux droits fondamentaux de certains, cela concerne en fait les droits de toute la population. Au lieu de conforter nos principes, ils sont désignés comme responsables des troubles qui touchent la société dans le but de satisfaire une opinion légitimement inquiète.

L’État de droit est un bouclier pour nos libertés. Ce sont des règles qui fondent notre démocratie et que l’on s’oblige à respecter. Des règles légitimes fixées par la Constitution adoptée par le peuple souverain. Le respect des normes supérieures est la garantie d’une société démocratique.

L’État de droit c’est le respect de droits fondamentaux substantiels qui peuvent être aussi opposés à la volonté momentanée de la majorité. Cela implique l’adhésion aux droits fondamentaux et aux valeurs de la démocratie et l’instauration de mécanismes de garanties qui reposent sur le contrôle du juge constitutionnel. C’est le rôle du juge et de l’autorité judiciaire d’être un contre-pouvoir. Lorsqu’on met en cause la légitimité du juge, on fragilise l’ensemble du système et l’on risque la mise en cause des différents piliers de la démocratie.

La souveraineté du peuple

Selon Valéry « Le mot peuple désigne tantôt la totalité indistincte et jamais présente nulle part ; tantôt le plus grand nombre, opposé au nombre restreint des individus plus fortunés ou plus cultivés. » Ainsi le peuple est un ensemble d’individus qui sont soumis aux mêmes lois et vivant en société sur un territoire donné ayant en commun un certain nombre de coutumes et d’institutions. Mais cet ensemble n’est pas un bloc homogène, il est composé de différentes couches et catégories sociales.

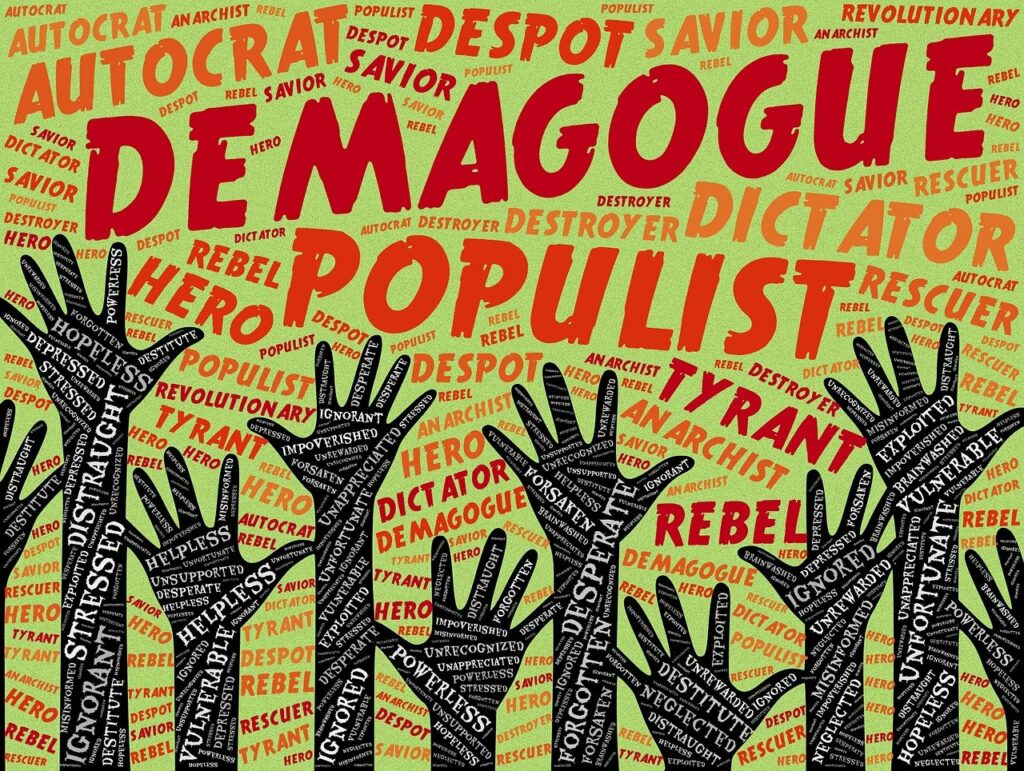

L’État de droit est le plus souvent critiqué par des mouvements populistes. Ces attaques reposent sur une certaine conception de la souveraineté populaire. Les populistes exaltent la figure d’un « peuple-un » opprimé par les élites dont ils s’autoproclament les représentants authentiques. Ils privilégient la légitimité des urnes au respect de l’État de droit. Pour eux en cas de conflit entre la politique et le droit, c’est le peuple et donc l’élu qui doit l’emporter.

Pour les défenseurs de l’État de droit, le juge est le gardien des droits de l’individu. Il n’est pas élu mais il défend les droits des citoyens et assure ainsi une fonction structurellement démocratique. La souveraineté du peuple ne peut se réduire à une procédure électorale fondée sur le principe majoritaire (sans parler du nombre des abstentionnistes). Une société se définit aussi par les valeurs et les principes qui l’organisent. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple parce qu’ils sont les gardiens d’une souveraineté populaire définie par les valeurs fondatrices du contrat social. Les juges incarnent, tout autant que les élus, le principe démocratique de la souveraineté du peuple.

Il ne faut pas confondre l’État de droit, un socle de règles intangibles, dont la séparation des pouvoirs ou l’égalité devant la loi, et l’état du droit que les parlementaires peuvent faire évoluer. Pour changer l’État de droit il faut, à la demande du peuple, remettre en chantier le contrat social qui a servi de base à la construction de la société et faire approuver le nouveau contrat par la plus large majorité du peuple. C’est une tâche de long terme qui n’est pas à la portée d’une majorité parlementaire momentanée et qui aurait la prétention de s’auto-instituer constituante.

Références bibliographiques :

« Le siècle du populisme » – Pierre ROSANVALLON – seuil 2020

« Menace sur l’État de droit » – Patrice SPINOSI – ALLARY EDITIONS 2025

« Les ingénieurs du chaos » – Giuliano da Empoli – Folio 2024